Aber: Erst ab 6. Jänner kommt das Tageslicht auch am Morgen wieder früher. Und was hat das alles auch mit dem Judentum zu tun? Das lesen Sie gegen Ende dieser Story.

Ein wenig Astronomie

Die beiden längsten Nächte des Jahres dauern in Salzburg – aus astronomischer Sicht – von 16.54 bis 7.18 Uhr. Das sind jeweils 14 Stunden, 24 Minuten. Als eigentliche „Thomasnacht“ gilt die von 20. auf den 21. Dezember. Sie ist laut Astrophysikern nur ca. 30 Sekunden länger als die folgende auf den 22. Dezember. In den danach kommenden Tagen, Wochen und Monaten werden die Tage nicht nur wieder länger. Die tägliche Zunahme des Tageslichtes verstärkt sich auch selbst von Tag zu Tag – bis in den Frühling zur Tag-Nacht-Gleiche.

Morgenstimmungen zur Wintersonnenwende:

Regionale Abweichungen:

Für Wien muss man von allen hier angegebenen Zeiten 15 Minuten abziehen. Tag, Nacht und Dämmerungen kommen nämlich stets etwas früher nach Wien: Die Erde dreht sich von Westen nach Osten, und Wien liegt östlich von Salzburg. Für Innsbruck sind bei allen Angaben sechs Minuten dazuzuzählen, weil Tag und Nacht immer etwas später nach Innsbruck kommen.

Nach der Tag-Nacht-Gleiche wird der tägliche Zuwachs von Licht wieder weniger und verkehrt sich zur Sommersonnenwende am 21. Juni wieder ins Gegenteil – auf Herbst und Winter hin. Das Gesamtsystem beschreiben Fachleute mit einer Sinuskurve.

Dunkle Morgen machen Winternächte lang

Astronomische Hintergründe verblüffen viele Laien, wenn sie davon erfahren: Der Beginn der Abenddämmerung um 16.52 Uhr (Ortszeit Salzburg) war nun schon seit 4. bis zum 16. Dezember konstant. In diesen zwei Wochen seit Anfang des Monats (!) wurden die Tage an ihren Abenden nicht mehr kürzer.

Am 16. Dezember verschob sich diese Lage dann zum ersten Mal in Richtung Frühling – um eine Minute auf 16.53 Uhr. Am Abend des 20. Dezember liegt die Abenddämmerung bei 16.54 Uhr – wieder 60 Sekunden mehr. Schon bald gibt es dann zwei Minuten tägliche Änderung, später noch mehr.

Wichtiger Hinweis: Alle Zeitangaben beziehen sich auch im Folgenden auf die wissenschaftlich genormten Zeitpunkte der „bürgerlichen Abend- und Morgendämmerung“ – nicht auf Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge.

Schon seit 16. Dezember hellere Abende

An den Morgen sieht die Lage noch ganz anders aus. Deren Umkehr für kürzere Nächte beginnt hier erst am 6. Jänner. An diesem Tag haben wir noch immer die späteste Morgendämmerung des ganzen Jahres: 7.21 Uhr (Salzburg). Dieser Wert wird aber erst am 30. Dezember (!) erreicht und bleibt dann eine ganze Woche gleich.

Sinuskurve & Ellipse

Warum ändern sich die Tageszeiten bzw. Dämmerungen nicht konstant und übersichtlicher? Die Erde bewegt sich nicht in Äquatorebene und nicht auf einer Kreisbahn um die Sonne. Sondern in der Ekliptik – entsprechend den Keplerschen Gesetzen – auf einer Ellipsenbahn. So ändert sich der in der Äquatorebene liegende Stundenwinkel der Sonne ungleichmäßig – selbst bei theoretischer Annahme einer konstanten Rotationsgeschwindigkeit der Erde.

Die Änderungen bei Licht, Dunkelheit und ihren Übergängen verhalten sich zwischen 16. Dezember und 6. Jänner zueinander und untereinander alles andere als linear. Generell gilt: Für die Kürze der Tage sind rund um die Wintersonnenwende viel stärker die späten Morgendämmerungen die Ursache als die frühen Abende.

Beispiele

Die Nacht von 16. auf 17. Dezember dauert von 16.53 bis 7.15 Uhr (Salzburger Zeit). Das sind 14 Stunden, 22 Minuten.

Die Nacht von 5. auf 6. Jänner dauert von 17.06 bis 7.21 Uhr = 14 Stunden, 15 Minuten.

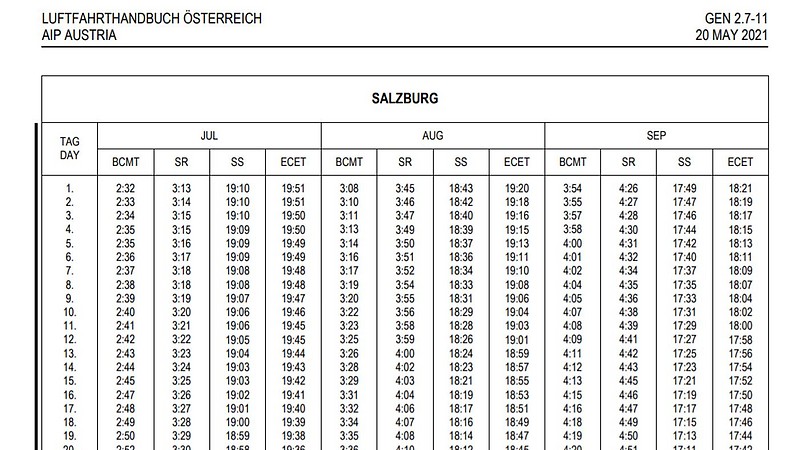

Grundlagen aus der Fliegerei

Alle Zeitpunkte in dieser Geschichte basieren auf behördlichen Daten für die Fliegerei. Dämmerungen und ihre Jahresläufe sind für alle Flughäfen weltweit in eigenen Tabellen publiziert. In vielen Bereichen der Luftfahrt spielen nämlich Tageslicht, Sichtbarkeiten von Objekten im Raum und auf dem Boden zentrale Rollen – besonders im Verkehr nach Sichtflugregeln (VFR), aber auch für Landeanflüge nach Instrumentenregeln (IFR).

Fachbegriffe, Definitionen

- für das Ende des Tageslichtes:

ECET = end of civil evening twilight = Ende der „bürgerlichen Abenddämmerung“ = Zeitpunkt, an dem der Mittelpunkt der Sonnenscheibe sechs Grad unter dem mittleren Horizont steht.

- für den Tagesbeginn:

BCMT = begin of civil morning twilight = Beginn der „bürgerlichen Morgendämmerung“, wenn der Mittelpunkt der Sonnenscheibe wiederum sechs Grad unter dem mittleren Horizont steht.

ECET und BCMT werden von Behörden, Regierungen, Wissenschaftern und Piloten in „Weltzeit“ (UTC) angegeben. Salzburg liegt im Winter eine Stunde vor UTC, im Sommer zwei Stunden. UTC läuft als ganzjährig fixe und dauerhafte Zeitnorm, die – ausgehend von Greenwich bei London – global gilt. Ihre historischen Wurzeln hat die Weltzeit in den Epochen, als Briten vor Jahrhunderten die Gestalt der Erde besonders effektiv erforschten, benannten und systematisierten. Damals entstand als Maßeinheit auch die Seemeile oder nautische Meile (1,851 Kilometer). Sie ist die exakte Distanz, wenn man auf dem 40.000 Kilometer langen Äquator bei einer Erdumrundung (360 Grad) genau eine Winkelminute zurücklegt.

Jüdische Schabbat-Tradition ähnlich

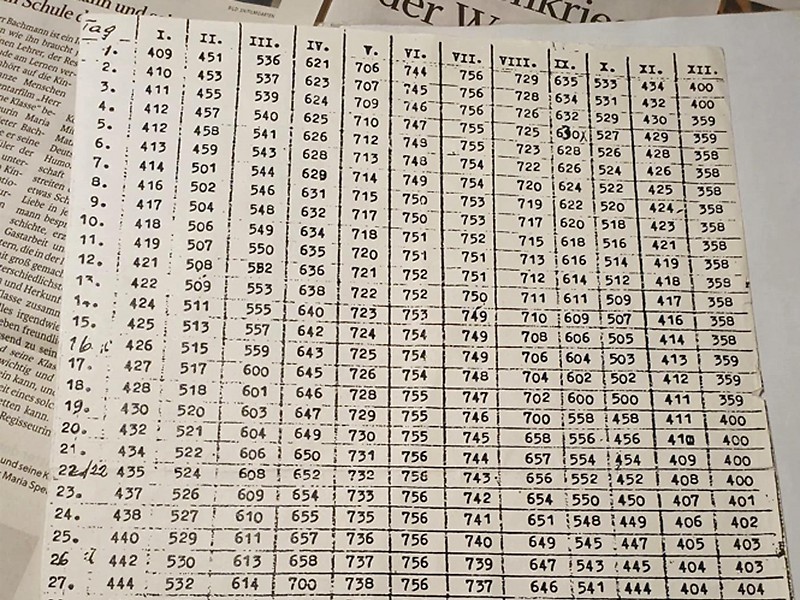

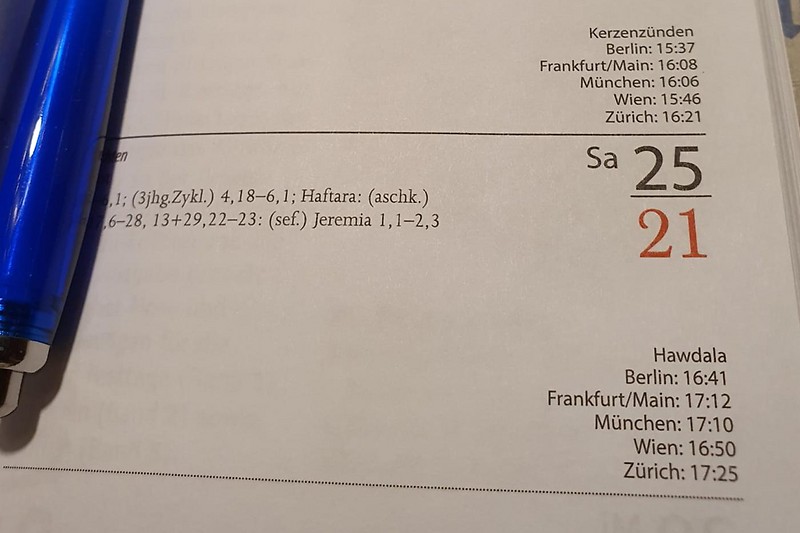

Ähnliche, nicht ganz so komplexe Tabellen über die Änderungen der Tageslängen gibt es im traditionellen Judentum schon seit vielen Jahrhunderten – für Privathaushalte, aber auch für Synagogen. Dabei geht es rituell um den Beginn aller Feiertage. Besonders betrifft es die Freitage, wenn jede Woche bei Sonnenuntergang bzw. zur Abenddämmerung die Kerzen für den folgenden Ruhe-, Bet- und Nachdenktag Schabbat angezündet werden.

Tradition und Moderne

Ein Schabbat dauert jeweils von Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag. Im Kalender der jüdischen Tradition läuft jeder Tag vom Vorabend bis zum Abend des nächsten Tages – und nicht von 0 bis 24 Uhr.

Hanna Feingold, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, sieht in den Dämmerungstabellen starke Querverbindungen zwischen uralter Tradition und Moderne, zwischen Religion und Luftfahrt. Diese naturwissenschaftliche Gottesnähe könne man mit Augenzwinkern gut im Religionsunterricht für jüdische Volksschüler einsetzen, schmunzelt die Salzburgerin:

„Wenn du nicht weißt, wann dein Schabbat beginnt, frag einen Piloten. Leider haben wir in Salzburg keine Volksschüler mehr. Vor ein paar Tagen hat sich aber eine Familie mit drei Kindern bei uns angemeldet. Vielleicht ist das der göttliche Schub für unsere Gemeinde von Senioren.“