Erster Weltkrieg: Leiden & Umbrüche

Es ist ein großes Projekt der Zeitgeschichte mit Ausstellung im Salzburg Museum und einem umfassenden Buchprojekt mit einem hochkarätigen Team von Fachleuten. Titel der Ausstellung, gestaltet von der Salzburger Historikerin Susanne Rolinek:

„Krieg, Trauma, Kunst. Der Erste Weltkrieg“

Salzburg Museum

Was richtete der Erste Weltkrieg (WK I) in den Köpfen und an den Körpern der Menschen an? Welche Folgen hatte er für Zivilisten - Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer aller Altersgruppen - in Europa, Österreich und Salzburg? Was hatten einfache Soldaten zwangsweise - oder auch freiwillig - im politisch und medial manipulierten Kriegsrausch zu erdulden?

Salzburg Museum

Der Tod als Panzerfahrer

Kein Hitlerregime ohne WK I?

Wie ging es Kriegsgefangenen aus vieler Herren und Frauen Länder in diesem ersten voll technisierten Massenkrieg der Geschichte? Warum sind Massenmorde der Armee von Kaiser Franz Josef an Zivilisten heute bei uns noch immer kaum bekannt?

Dieser Krieg erzeugte Bruchlinien der Geistesgeschichte, die neue Aufbrüche von Musik, Literatur, Kunst und Kultur in die Moderne möglich machten. Auch diese Facetten werden ausführlich dargestellt. Dazu kommt der Blick auf Sichtweisen, dass Deutschnationalismus in Österreich, NS-Rassenwahn und Zweiter Weltkrieg direkte Folgen des erstarrten und im Ersten Weltkrieg untergegangenen Habsburgerreiches gewesen seien.

Wer, wie, was, wann?

Die neue Ausstellung zum Gedenkjahr wird im Frühling 2014 eröffnet. Das neue Buch kommt im Frühsommer 2014 auf den Markt. Donnerstagvormittag präsentierte das Projekt-Team in Salzburg seine Pläne für das kommende Gedenkjahr 2014:

Martin Hochleitner (Direktor des Salzburg Museums), Susanne Rolinek (Kuratorin und Gestalterin der neuen Ausstellung), Oskar Dohle (Direktor des Salzburger Landesarchivs), Thomas Mitterecker (Leiter des Archivs der Erzdiözese Salzburg) und Klemens Renoldner (Direktor des Stefan Zweig Centre Salzburg).

Gerald Lehner

Von links: Mitterecker, Dohle, Renoldner, Rolinek, Hochleitner

Salzburg Museum

Infanterie-Feldmesse in Salzburg-St. Andrä vor dem Einsatz am Isonzo

Aufmarschplatz des Massensterbens

Das Land Salzburg war zwischen 1914 und 1918 zwar nie Front- oder Kampfgebiet, stand aber als kriegswichtiges Hinterland im Zentrum vieler Aktivitäten. In die Dolomiten, zum Isonzo bzw. zur Soca Sloweniens, wo auf allen Seiten der Fronten in unvorstellbarem Ausmaß gestorben und gelitten werden musste, waren es nur Katzensprünge. Trotz der sehr beschränkten Transportmöglichkeiten jener Zeit.

Hungersnöte, Krankheiten, Wirtschafts- und Geldkrisen, Zensur, Propaganda, Aushebungen von Soldaten, Unterdrückung der Zivilbevölkerung durch Militärbehörden, viele Lazarette und das riesige Kriegsgefangenenlager in Grödig (Flachgau) bestimmten den Alltag vieler Salzburger. Das Lager Grödig strahlte in seinem Elend weit über die Grenzen Österreichs hinaus.

Bilder-Galerie:

Kein Waffen-Fetischismus, keine Militärgeschichte

Der Salzburger Historiker Oskar Dohle betont, in der Ausstellung und dem neuen Buch werde ganz bewusst auf reine Militärgeschichte verzichtet:

Salzburg Museum

„Eiserner Wehrmann“ für die Kriegspropaganda in Salzburg

„Die Frage, wann, wo, wie genau welcher Typ von Maschinengewehr in einer Stellung stand, die beschäftigt uns hier nicht. Auch nicht Details über Uniformen oder militärische Vormarsch- oder Rückzugswege. Solche Fragen - die wohl einige Spezialisten interessieren können - wurden seit vielen Jahrzehnten in vielerlei Schauen und Präsentationen beantwortet. Das war auch die Art des Erzählens in der Zwischenkriegszeit.“

Der - auch als Spezialist für den Nationalsozialismus und seine Folgen bekannte - Historiker Dohle hat als Chef des Salzburger Landesarchivs für das Gedenkjahr 2014 bisher unbekannte Dokumente und „Geschichten“ über den Ersten Weltkrieg zusammengetragen. Zu seinen besonderen Forschungsgebieten gehört auch das heute fast vergessene Grödiger Gefangenenlager.

Widerstand gegen Krieg oft von Frauen getragen

Die Salzburger Historikerin Susanne Rolinek ist Kuratorin und Leiterin der großen Schau. Sie ergänzt, dass auch die Leiden der Frauen, Witwen, Kinder Familien und einfachen Leute nicht vergessen werden:

„Die anfängliche Kriegsbegeisterung erfasste einen Großteil der Bevölkerung, doch im Laufe der Monate dämpfte die zunehmende Zahl der Toten und Verwundeten die Stimmung. Der für Salzburg wichtige Tourismus brach ein, die Kriegsbewirtschaftung verschärfte die Mangelversorgung und förderte Korruption auf höchster Ebene. Frauen mussten die Arbeitsplätze jener einnehmen, die als Soldaten an der Front kämpften; Kriegsgefangene in Stadt und Land unter menschenunwürdigen Bedingungen in der Landwirtschaft, im Straßenbau und in Rüstungsbetrieben arbeiten. Flüchtlinge und Vertriebene aus anderen Gebieten der Monarchie vegetierten in Lagern und Notunterkünften, tausende von ihnen starben ebenso wie die einheimische Bevölkerung an Unterernährung und Seuchen. Die dramatische Versorgungslage und der aussichtslose Kriegsverlauf führten zu Demonstrationen und Streiks, die zum Großteil von Frauen getragen wurden.“

Salzburg Museum

Heutigen Österreichern ist kaum bekannt, dass es in Grödig bei Salzburg eines der größten Kriegsgefangenenlager Europas gab, wo viele Soldaten des Ersten Weltkrieges die äußerst harten Haft- und Arbeitsbedingungen nicht überlebten

Kirche als Propaganda-Maschine?

Brisante und einer breiten Öffentlichkeit bisher unbekannte Beiträge liefert auch das Archiv der katholischen Erzdiözese Salzburg. Dessen Leiter Thomas Mitterecker ist als Historiker voll ins Team eingebunden. Es geht auch um die - für Militärs und Machthaber des habsburgischen Kaiserhauses - wichtige Rolle des damaligen Klerus. Rundfunk und Fernsehen gab es nicht, nur ein kleiner Teil der Bevölkerung las Zeitungen. So waren Sonntagspredigten eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen die Obrigkeit ihre Kriegspropaganda unters Volk bringen konnte. Dass viele Geistliche, Pfarrer, Bischöfe, Erzbischöfe und Kardinäle willfährig mitmachten, sind historisch und kommunikationswissenschaftlich mittlerweile gut belegte Tatsachen. Dass das von katholischen Stellen und Fachleuten längst offen dokumentiert und kritisch diskutiert wird, mag manche Kameradschaftsbünde und Veteranenverbände verunsichern oder ärgern. Es lässt generell auf ein neues Zeitalter bei der Erforschung historischer Abgründe schließen. In ihrem Sog wurde gegen Ende des Krieges - zuerst auch als Widerstandsbewegung von Besitzlosen und Sklaven des Zarenreiches - der sowjetische Kommunismus geboren, der sich unter dem Deckmantel des „Fortschritts“ zu einem neuen Monster für die Menschheit entwickelte.

Salzburg Museum

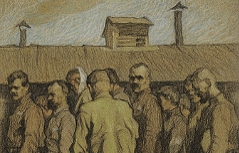

Kriegsgefangene im Lager, zeitgenössisches Kunstwerk

Stalin, Hitler, Franz-Josef, Napoleon

Zu neuen Erklärungsmodellen mag auch der immer größere zeitliche Abstand beitragen. Martin Hochleitner vom Salzburg Museum hat dazu einen interessanten Vergleich auf der Zeitleiste:

„Der heutige Rückblick auf den Ersten Weltkrieg hat den gleichen zeitlichen Abstand, mit dem um 1900 oder 1910 auf die Napoleonischen Kriege zurückgeblickt wurde. Und vielleicht werden dann in 100 Jahren um das Jahr 2114 die Historiker und Museumsbesucher sich an unsere Schau von 2014 und das Buch erinnern. Sie könnten sich fragen, warum es so lange dauern musste, um einen neuen Blick zu bekommen?“

Leiden, Gefahren, Nöte und staatliche wie militärische Verbrechen des Ersten Weltkrieges veränderten die Blickwinkel vieler Menschen auf Kunst und Kultur schon damals grundlegend. Darauf weist Klemens Renoldner vom Stefan Zweig Centre Salzburg hin, dessen Institution ebenfalls Beiträge für Gedenkjahr, Buch und Ausstellung liefert.

Zweig, Kokoschka, Trakl, Hofmannsthal

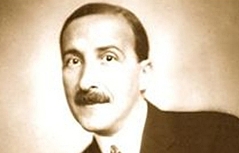

Zeuge dieses Wandels war auch der Schriftsteller Stefan Zweig, der lange in Salzburg wohnte. Zuerst Befürworter des Krieges, wandelte er sich rasch zum vehementen Pazifisten und Regierungskritiker. Seine Literatur beschreibt oft den so schwierigen Übergang von der viele Jahrhunderte alten und ultrakonservativen Habsburgermonarchie ins 20. Jahrhundert. Dieser Wandel wurde ab 1914 mit Millionen Menschenleben bezahlt und mündete 1939 in das weitere Massensterben des Zweiten Weltkrieges.

Stadt Salzburg

Stefan Zweig

Neben Zweig wirft die nun für 2014 geplante Ausstellung im Salzburg Museum ihr Licht auch auf die Kulturschaffenden Friederike Zweig, Anton Faistauer, Oskar Kokoschka, Georg Trakl, Hugo von Hofmannsthal und andere Künstler und Modernisten, deren Biografien mit Salzburg und dem Ersten Weltkrieg verknüpft sind. Die Salzburger Festspiele wurden nach Kriegsende als Ausdruck der Friedenssehnsucht gegründet.

Dazu wird 2014 bei einer Ringvorlesung der Uni Salzburg angesichts der Katastrophen des 20. und 21. Jahrhunderts auch noch die Frage gestellt, ob die Moderne versagt hat?

Visionen: EU einst undenkbar

Optimistischere Stimmen verweisen dabei - trotz aller aktuellen Probleme, Skandale und Fehlentwicklungen - auf den Erfolg der Europäischen Union. Dieses Friedensprojekt hätten die meisten Zeitgenossen bzw. Teilnehmer des Ersten Weltkrieges in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Russland, Polen, Serbien, Kroatien, Bosnien, Slowenien, Armenien, Türkei, Großbritannien, USA, Kanada und Neuseeland nicht einmal in ihren kühnsten Träumen für möglich gehalten. Als sie sich in den Alpen, Galizien, Frankreich, Belgien, Balkan, Nahem und Mittlerem Osten sowie auf Meeren auf höhere Befehle hin abschlachten mussten.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at