Wie und warum kam dieser Deutsche im Salzburger Bergland ums Leben? Welche Verbrechen hat er im Zweiten Weltkrieg im Osten Europas begangen?

In dem Grab in Taxenbach liegt der SS-Obersturmführer Hans Rihl. Nur der Name war bisher einigen Einheimischen durch die Inschrift bekannt, weil sie gelegentlich an dem Grab vorbeikamen.

Verbrechen an der Bevölkerung Polens

Erst seit kurzer Zeit sind die folgenden Details zu diesem Fall bekannt:

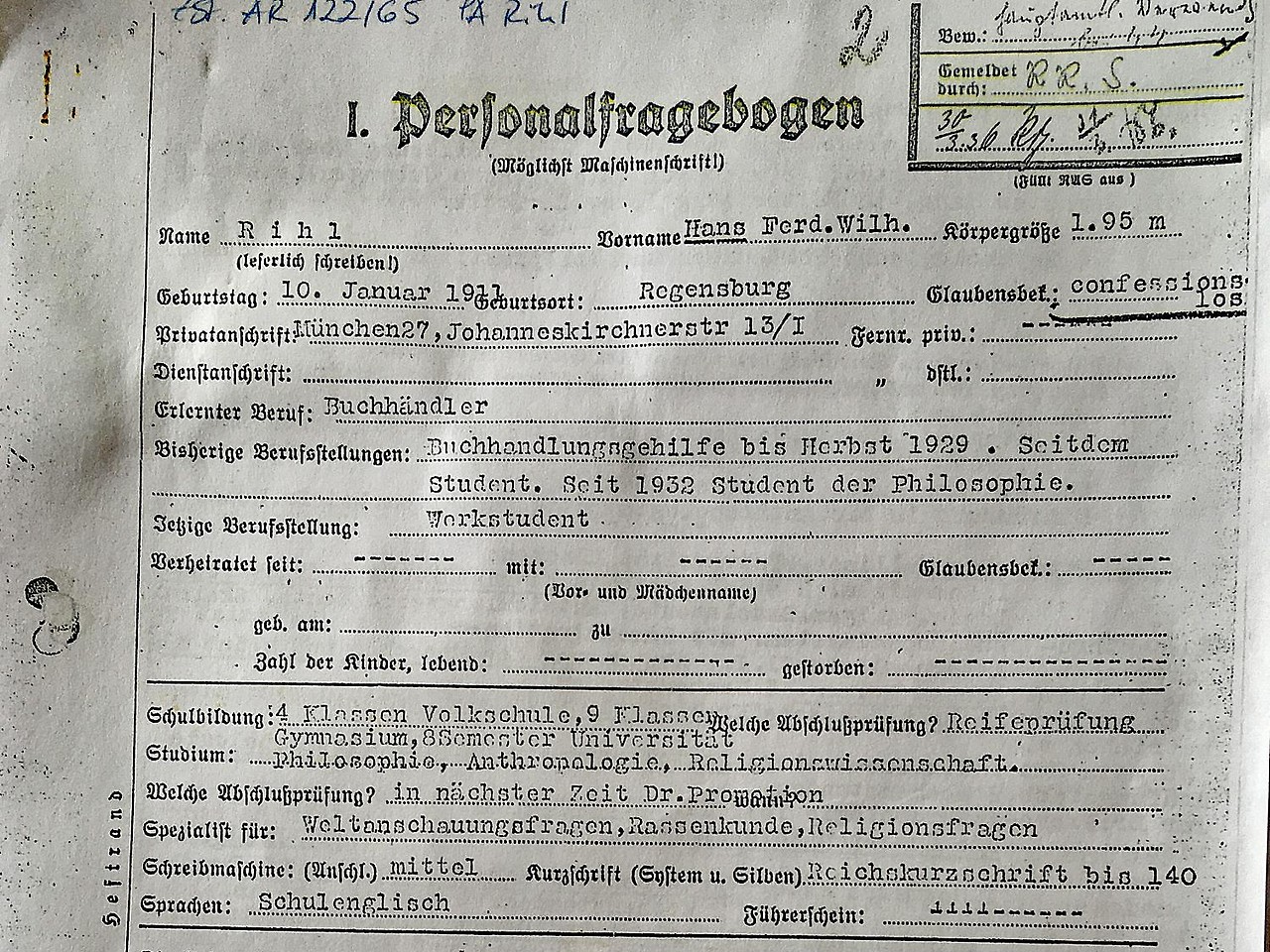

1. Der 1,95 Meter große Hans Rihl wurde am 7. Mai 1945 im Keller der Volksschule Taxenbach von einem anderen SS-Offizier erschossen.

2. Der Tote war 34 Jahre alt und stammte aus Regensburg in Bayern – ein akademisch bestens gebildeter Anthropologe und Biologe aus gutem Hause. Studiert hatte er in München.

3. Einige Jahre zuvor übernahm er wichtige Leitungsfunktionen bei der so genannten „Germanisierung“ und „Eindeutschung“, die die Nationalsozialisten im östlichen Polen betrieben – unter dem Oberkommando des SS-Gruppenführers und Massenmörders Odilo Globocnik, einem Kärntner.

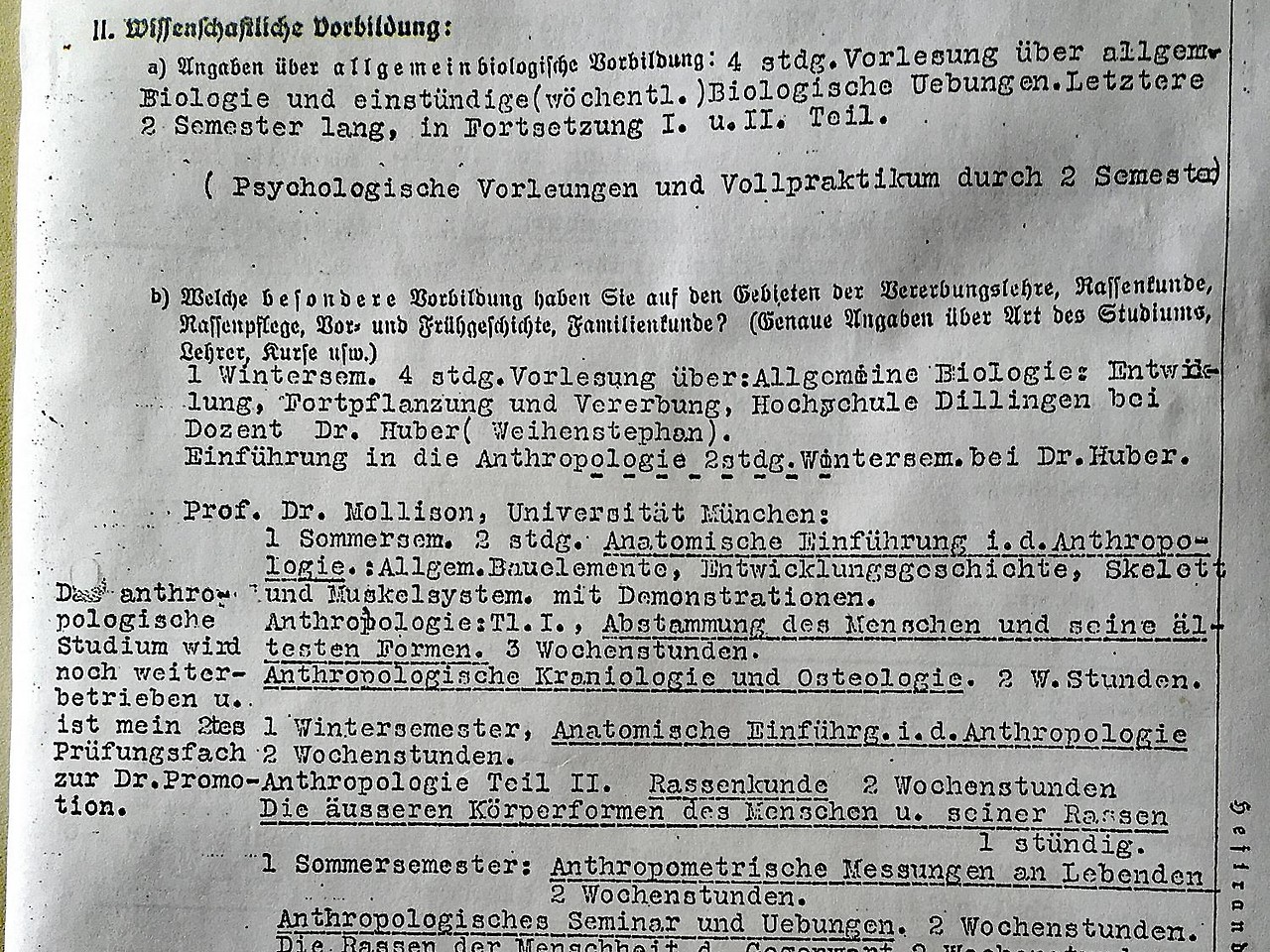

4. Bei diesen Aktionen wurden Teile der polnischen Bevölkerung aus der Region Zamosc – unweit der Grenze zur Ukraine – auf „germanische“ Merkmale hin untersucht und kategorisiert – beispielsweise nach blauen Augen, blonden Haaren und überdurchschnittlicher Körpergröße. Solche Leute sollten „eingedeutscht“ werden.

5. Wer aus der Sicht der SS nicht in diese Muster und Klischees der zeitgenössischen Wissenschaft passte und auch nicht für die Ausbeutung durch Zwangsarbeit im deutschen (und österreichischen) „Altreich“ geeignet war, wurde von Hitlers und Himmlers Schwadronen in die Todes- und Vernichtungslager Auschwitz und Majdanek deportiert. Das traf vorwiegend alte Menschen und Kinder der polnischen Region Zamosc.

Woher stammen diese Informationen?

Die Forschungen der international bekannten Historikerin Isabel Heinemann von der Universität Münster in Norddeutschland sind dafür die wissenschaftliche Quelle. Heinemann gilt als Expertin für diese Spezialthemen – unter anderem für die Verbrechen Rihls in Polen.

Sie sagte dem ORF, den Weg dieses Offiziers habe sie bisher aber „nur“ bis Juli 1943 nachverfolgen können – anhand von Dokumenten und aus dem Schriftverkehr zwischen Dienststellen der SS. Was aus Rihl nach seiner Dienstzeit in Polen wurde, das habe sich bisher ihrer Kenntnis entzogen, so Heinemann.

Sie erfuhr dann bei den Recherchen zu diesem Bericht, dass der Obersturmführer im Frühling 1945 im Salzburger Bergdorf Taxenbach erschossen und dort auch bestattet wurde.

Zufälle führen zur Klärung

Die Aufklärung des Falles hat also auch eine Salzburger Seite. Vorgeschichte: Vor etwas mehr als einem Jahr kam der pensionierte Eisenbahner Kurt Sinnegger aus Taxenbach auf einer privaten Skitour mit dem ORF-Reporter in Kontakt. Der historisch sehr interessierte und belesene Einheimische erzählte dem Journalisten von diesem SS-Grab. Sinnegger wunderte sich seit Jahrzehnten, dass sich nicht mehr Einheimische für diese Geschichte interessierten.

Der Salzburger traf dann Anfang 2021 auf dem Taxenbacher Friedhof einen Bekannten, den heute 85-jährigen Rupert Lengauer. Ebenfalls durch Zufall seien sie genau auf dieses Thema gekommen, erzählt Sinnegger: „Schnell wurde mir klar, der Rupert ist hier der eigentliche Experte. Er hat nämlich als achtjähriger Volksschüler im Frühling 1945 am eigenen Leib erfahren, wie die SS in Taxenbach in den letzten Kriegswochen agiert und auch gewütet hat. Und er wusste auch genau, wie Rihl zu Tode kam.“

Zwei Kriegsverbrecher im Abstand von wenigen Kilometern:

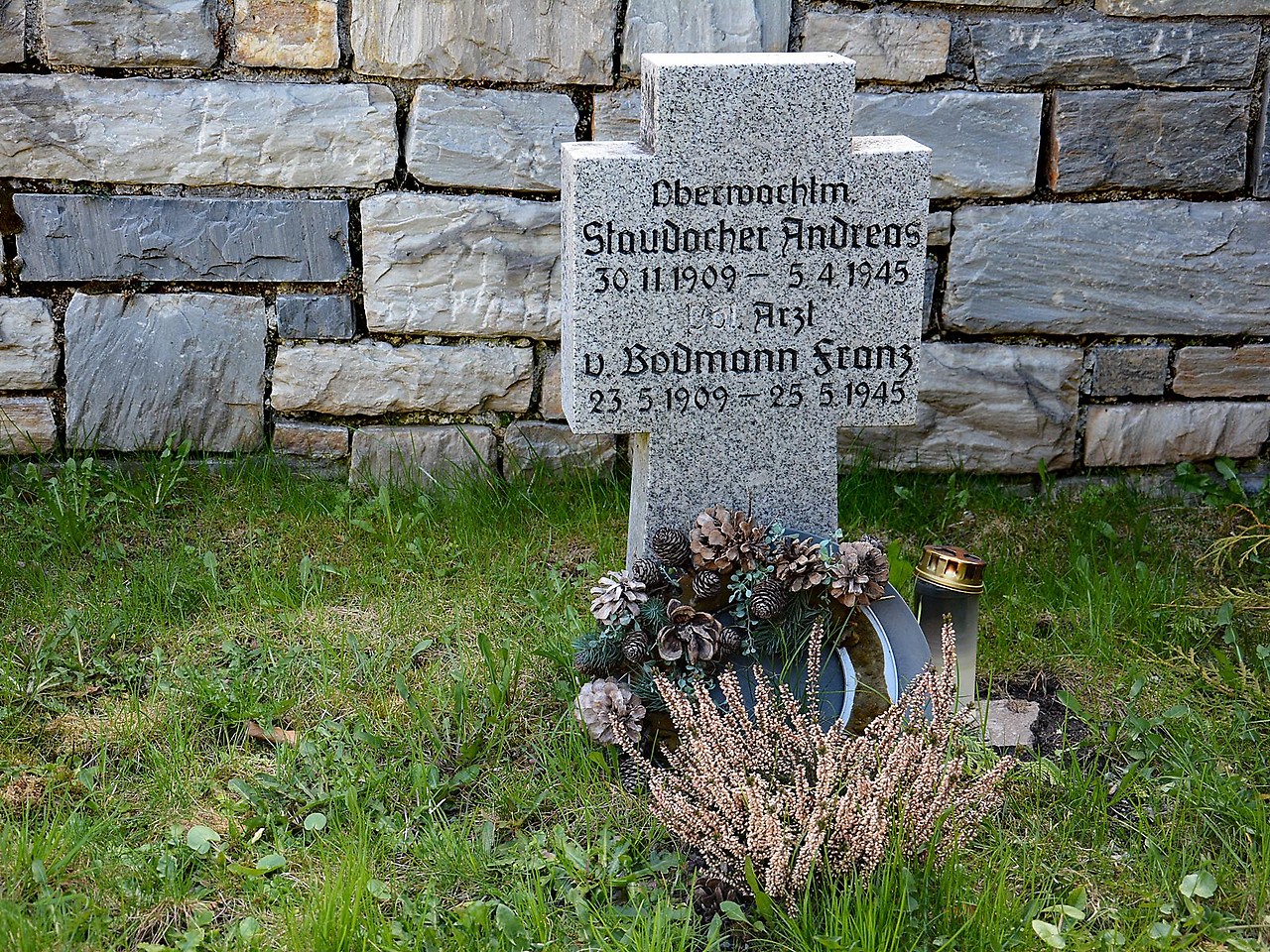

Die nun entdeckte Geschichte des Taxenbacher Grabes ergänzt eine schon seit zwei Jahren laufende Debatte um ein ähnliches Grab in der Nachbargemeinde Lend. Dort kam erst vor zwei Jahren ans Licht, dass 1945 der SS-Massenmörder Franz von Bodmann auf dem Ortsfriedhof bestattet wurde. Dieser Arzt und Offizier war in Himmlers Auftrag lange auch im Vernichtungslager Auschwitz aktiv und soll für den Tod tausender Häftlinge und Kriegsgefangener verantwortlich gewesen sein.

Die Inschrift auf Bodmanns Grab in Lend, in dem er mit einem zweiten Soldaten liegt, wurde in den 1950er-Jahren wesentlich „neutraler“ gestaltet. Kein SS-Dienstrang wie bei Rihl in Taxenbach, sondern nur der Schriftzug „pol. Arzt“ – was vermutlich „polizeilicher oder politischer“ Arzt heißen und den SS-Hintergrund verschleiern sollte.

Die Lender Bürgermeisterin Michaela Höfelsauer (SPÖ) ist entsetzt, dass erst jetzt aus der Nachbargemeinde Taxenbach mit Rihl ein ähnlicher Fall bekannt wird – und nur über die Recherchen des ORF: „Das ist wirklich furchtbar, dass in Österreich kollektiv über solche Dinge so lange und weiterhin geschwiegen wird. Obwohl unser Fall Bodmann lokal, regional und international schon zwei Jahre heiß diskutiert wird.“

Die Bürgermeisterin hat nach Bekanntwerden des Lender SS-Grabes eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe gegründet. Die beschäftigt sich mit der Frage, wie man eine sinnvolle Erinnerungskultur etablieren könnte – auch im Sinn der Mordopfer. Eine Auflösung des SS-Grabes in Lend kommt für Höfelsauer nicht in Frage. Man tendiert zu einer künstlerischen Lösung oder einer Audio-Ortsführung über Täter, Opfer, Widerständler und weitere Themen der lokalen Zeitgeschichte – gestützt auf eine Handy-App.

Auch der katholische Pfarrer und Theologe Oswald Scherer – der seit eineinhalb Jahren für beide Gemeinden Lend und Taxenbach seelsorgerisch zuständig ist – will sich ebenfalls an der Denkwerkstatt beteiligen. Er möchte keine belehrenden Predigten von der Kanzel herab zelebrieren, sondern an konstruktiver Erinnerungskultur für die Region mitarbeiten.

Die erhofft sich die Lender Bürgermeisterin Höfelsauer künftig auch von ihren Amtskollegen im Salzburger Bergland: „Es könnten da und dort wohl noch ähnliche Gräber auftauchen …“

So gelangte diese Facette der Geschichte über Lengauer, Sinnegger und die folgende ORF-Recherche dann auch zur deutschen Historikerin und Universitätsprofessorin Isabel Heinemann in Münster: „Das ist wirklich sehr interessant, was sich im Frühling 1945 in Salzburgs Bergen abgespielt hat.“

Taxenbach als Sammelpunkt der SS

Zwischen 50 und 60 SS-Offiziere hatten sich damals in den Unterpinzgau nach Taxenbach zurückgezogen – aus vielen Teilen Europas, um vor der anrückenden U. S. Army, britischen, französischen und sowjetischen Soldaten zu flüchten. In die vermeintliche Alpenfestung, die in der vom NS-Regime propagierten Form aber nie existierte.

Obersturmführer Rihl soll vehement dafür plädiert haben, sich den bald anrückenden Amerikanern zu ergeben. Er dürfte deshalb von eigenen Kameraden erschossen worden sein, sagt Zeitzeuge Rupert Lengauer: „Das war nach dem Krieg in der Bevölkerung noch bekannt.“ Der Pinzgauer erlebte als Kind wochenlang die Einquartierung der SS-Offiziere mit. Ihre erste Unterkunft war die Taxenbacher Volksschule. Diese tarnten sie auf dem Dach mit einer riesigen Rotkreuz-Plane. Lazarett! So wollten die Männer vor möglichen Angriffen von Tieffliegern der U.S. Air Force sicher sein.

Weitere Flucht über die Berge geplant

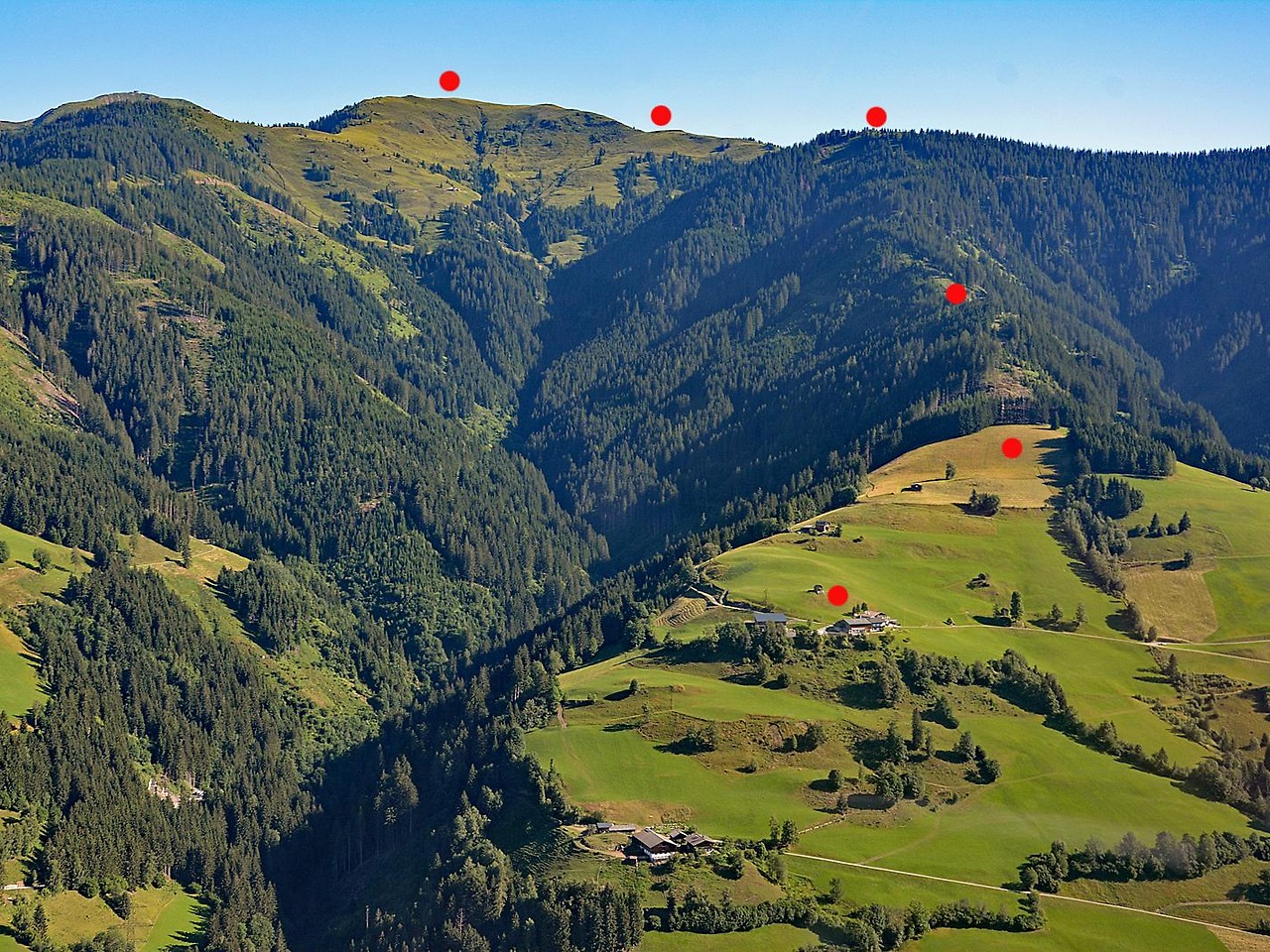

Himmlers Kämpfer hegten hier weitere Fluchtpläne, um unterzutauchen oder irgendwie nach Italien zu kommen. In einem ersten Schritt zwangen sie den Vater des achtjährigen Rupert, seinen Bergbauernhof auf der Sonnseite des Salzachtales als weiteres Fluchtquartier zur Verfügung zu stellen. Das geschah aus taktischem Kalkül, weil der Hof als einziger in der Region – von hoch oben und nur über einen zweistündigen Fußmarsch erreichbar – eine gute Sicht auf die Straße und die Eisenbahn tief unten im Tal bot. Hier verläuft bis heute die Hauptverbindung zwischen Zell am See und Schwarzach im Pongau. Und hier mussten die amerikanischen Truppen durch, wenn sie ins Land kamen.

Dem Bauern die Pistole an die Schläfe gesetzt

Zeitzeuge Rupert Lengauer erinnert sich, dass ein Obersturmführer namens Müller – der früher in einer SS-Panzerdivision gekämpft hatte, seinen Vater und ihn mit einer Pistole erschießen wollte. Bergbauer Joachim Lengauer weigerte sich nämlich, den SS-Leuten seinen Hof zur Verfügung zu stellen. Er hatte mehrere Verwandte im Krieg verloren, war zu alt für den Fronteinsatz und ein Regimegegner, was er aber nicht ausplauderte. Als Grund gab der Landwirt an, er wolle keine Zerstörung durch Tiefflieger riskieren – wenn die Amerikaner herausfinden, dass die SS bei ihm wohnt. Müller drohte, zuerst den kleinen Sohn und dann den Bauern zu erschießen: „Noch regiert hier der deutsche Soldat“, zitiert der Zeitzeuge den Deutschen. So habe sein Vater dann nachgegeben.

Flucht bei Nacht und Nebel am 8. Mai

Die Truppe ließ sich in den nächsten Tagen von Einheimischen viel Zivilkleidung auf den Hof bringen. Und in der Nacht auf den 8. Mai 1945 – als die Amerikaner nicht mehr weit waren – zogen sich die SS-Offiziere um und flüchteten bei Nacht und Nebel über die Pinzgauer Grasberge im Gebiet des Hundsteins in die Gemeinde Maria Alm. Dort residierte in diesen letzten Kriegstagen Hitlers Generalfeldmarschall Albert Kesselring als verbliebener Oberbefehlshaber der Deutschen Wehrmacht für den Bereich West. Sein Stab hatte noch mehrere Feldflugzeuge des Typs Fieseler Storch zu Verfügung. Diese starteten und landeten auf weitläufigen Wiesen zwischen Maria Alm und Saalfelden. Auch der Taxenbacher Schüler Rupert sah sie aus großer Entfernung im Tal, als ihn der Vater einige Tage zuvor auf eine Alm beim Hundstein geschickt hatte.

Weiterer Zeitzeuge bestätigt Flugzeug-Story

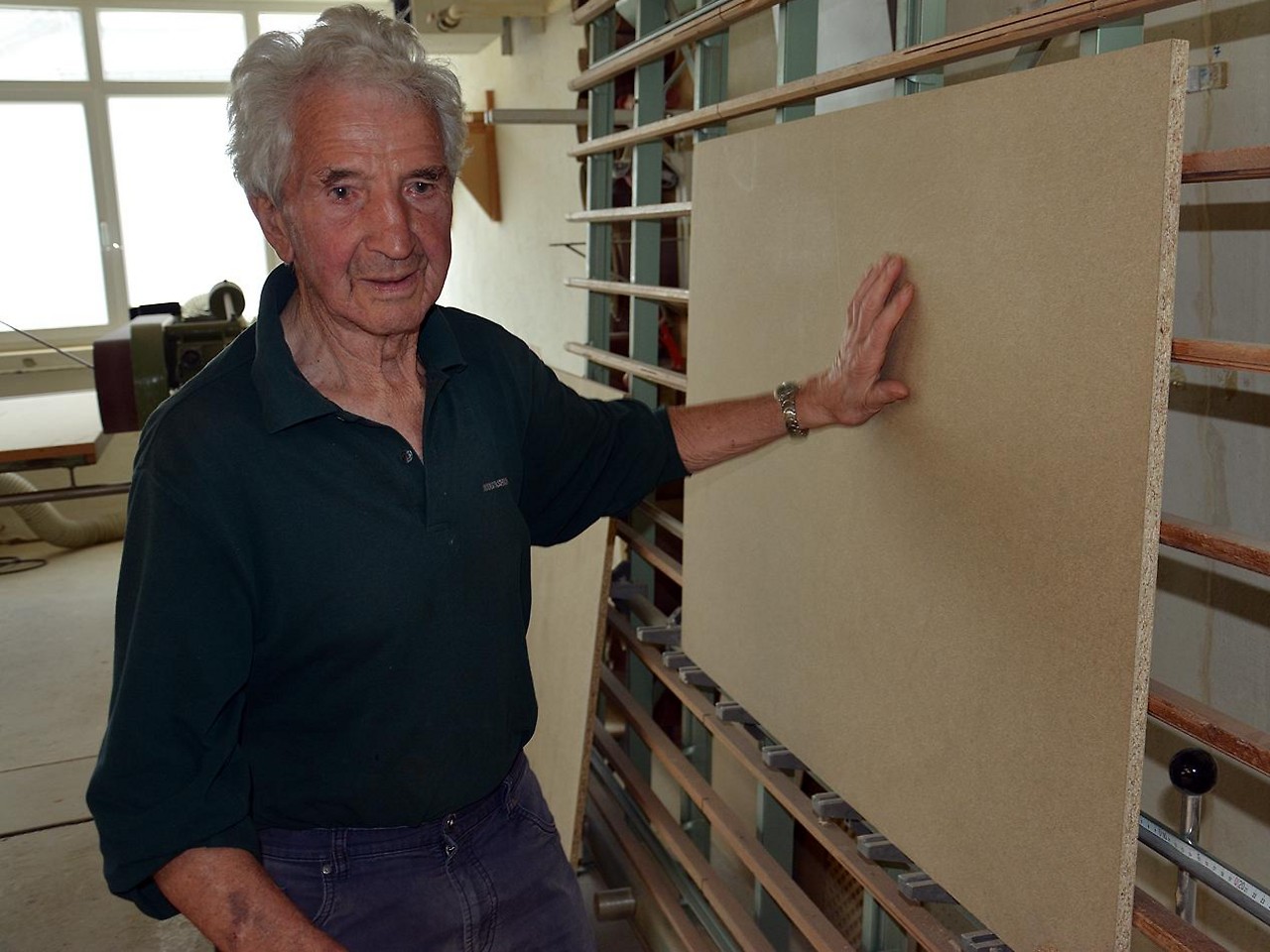

In der Stadt Saalfelden lebt ein zweiter Salzburger, der die Flugzeuge damals mit eigenen Augen sah – der pensionierte Tischler Michael Blatzer. Er war ein Jugendlicher – zu jung für den Fronteinsatz, aber mutig genug und mit viel jugendlichem Leichtsinn ausgestattet. Mit einigen Freunden schlich er sich an einem Frühlingsabend zu den Maschinen. Einem gelang es, einen Motor zu starten und hundert Meter zu rollen: „Ein Freund hat dann bei einer anderen Maschine an der Tragfläche herumgemurkst. Da tropfte etwas herunter. Um zu sehen, was es war, zündete er die Flüssigkeit an. Dann brannte gleich der ganze Tank und der Flügel. Wir sind davongerannt.“

Auf der „Rattenlinie“ nach Lateinamerika?

Der Taxenbacher Zeitzeuge Rupert Lengauer ist überzeugt, dass die SS-Offiziere mit diesen Maschinen flüchten wollten. Es sollen bis zu sechs Fieseler Störche gewesen sein – dennoch viel zu klein und eine zu geringe Zahl, um 50 bis 60 gestandene Männer auszufliegen.

Ältere Pinzgauer erzählen sich bis heute, dass Himmlers Partie aus Taxenbach im Großraum Salzburg, Tirol und Südtirol in kleineren Gruppen oder einzeln perfekt untergetaucht sein könnte. Wobei einige auf der berüchtigten „Rattenlinie“ durchaus Italien und in den folgenden Monaten und Jahren auch Lateinamerika erreicht haben könnten. Diese Route galt lange als Geheimtipp für vielerlei Mörder und sonstige Straftäter aus den Reihen der SS, die nicht mehr ins zivile Leben zurückkehren konnten oder wollten.

Längere Doku im Radio

Viele Details zu den SS-Gräbern von Taxenbach und Lend, zu Tätern und Opfern waren Donnerstagabend (5. Mai 2022) zu hören auf Ö1 in diesem Journal Panorama aus dem ORF Landesstudio Salzburg (28 Minuten).

Hier nachzuhören:

Recherche, Berichte:

Gerald Lehner – Radio Österreich 1, salzburg.ORF.at

Lese-Tipps:

– Isabel Heinemann: Rasse, Siedlung, deutsches Blut. Die rassenpolitische Neuordnung Europas. Verlag Wallstein.

– Gerald Steinacher: Nazis auf der Flucht. Wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen. Fischer Taschenbuch.

– Johannes Sachslehner: Odilo Globocnik. Hitlers Manager des Todes. Verlag Molden.

– Gerald Lehner: Zwischen Hitler und Himalaya. Die Gedächtnislücken des Heinrich Harrer. Verlag Czernin.